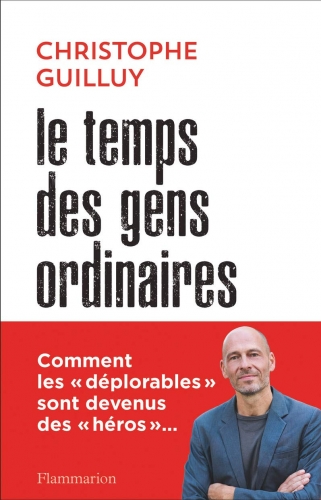

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Maxime Jacob, cueilli sur Polémia et consacré au général de Villiers, nouvelle diversion politique créée de toutes pièces par les médias, qui s'agite maintenant depuis plusieurs mois dans le paysage.

Le général de Villiers, l’eau tiède réinventée

Le dernier livre du général Pierre de Villiers (L’Équilibre est un courage), ancien chef d’état-major des armées, commence par un retour sur le 5 décembre 2018. Une femme inquiète vient le voir. Nous sommes en plein mouvement des Gilets jaunes, son mari et son fils seront à Paris le samedi 8 décembre. L’un parmi les manifestants, l’autre parmi les CRS. Villiers souhaite la « réconciliation nationale » (p. 12) pour ne pas voir s’opposer pères et fils. Ce samedi 8 décembre, j’étais aussi, comme ce père de famille, sur les Champs-Élysées, peut-être face à son fils. J’avais, à mon bras, ma fiancée, Fiorina Lignier, qui le soir ne rentrera pas avec moi de Paris. Elle y restera seize jours, à l’hôpital, après avoir été éborgnée par un policier alors qu’elle manifestait pacifiquement. Contrairement à Pierre de Villiers qui souhaite la « réconciliation nationale », moi non. Il n’y aura pas de pardon pour ce gouvernement de l’anti-France qui a jeté ses forces de police sur les Français leur arrachant des yeux et des mains. L’ouvrage de Villiers, c’est, tout le long de ses 332 pages, de la mollesse, un vieux fond de morale chrétienne avec du pardon (qui se transforme en à-plat-ventrisme), sans oublier des propositions éculées depuis 40 ans.

Le général de Villiers fait illusion à droite

Certains voient en lui le nouveau général de Gaulle. Ceux qui pensent qu’il faudrait un militaire, un homme à poigne, pour redresser le pays, l’imaginent en sauveur de la patrie. Et il faut bien le reconnaître, ses constats peuvent être les bons sur de nombreux sujets. Il fait une démonstration juste, me semble-t-il, de ce qui oppose les Français des campagnes à ceux des villes, et à ceux des banlieues. Il annonce la révolution numérique et les grands chamboulements qui vont suivre en ce qui concerne l’emploi. Se plaint de la disparition des petits commerces et du tout Amazon. Pointe le niveau scolaire qui fléchit, la culture de la repentance, la baisse de la valeur des diplômes scolaires. Mais aussi les problèmes de délinquance, des dépenses publiques trop importantes, de l’insécurité, du chômage… Oui, Villiers soulève de vraies questions. Cependant, rien de nouveau, la chute du niveau scolaire ne date pas d’aujourd’hui, tout comme l’insupportable pression fiscale. Son inventaire à la Prévert des problèmes français, nous l’avons déjà tous lu. Mais il n’y a pas lieu de lui reprocher ces constats (même si on n’achète pas un livre pour relire ce qu’on a déjà lu dix fois) car, avant de proposer une solution, il faut d’abord décrire les problèmes.

Le vide

Il y a maintenant trois ans, quand Villiers avait sorti son premier livre intitulé Servir, je l’avais lu et même apprécié, je crois bien. J’avais parlé de cette lecture à un ami ; ce dernier, à la fin de la discussion, me dit : « Mais qu’est-ce qu’il propose ? » Eh bien, je dois dire que j’étais resté la bouche ouverte sans pouvoir lui répondre. Rien ne m’était resté à l’esprit. Trois ans ont passé, Villiers a sorti deux autres livres entre-temps et, maintenant que je lis son troisième ouvrage, le constat reste le même. Il n’y a pas de solution proposée aux problèmes qu’il décrit ou alors elles sont éculées depuis des décennies. Et c’est là ce qu’on doit reprocher au général de Villiers : il ne propose rien. Des phrases creuses à profusion. Sur l’école, par exemple : il faut « réformer notre système scolaire en lui donnant plus de flexibilité et de souplesse ». Vous y mettrez ce que vous voulez derrière. Sur le commerce et l’arrivée du géant Amazon, la digitalisation de l’économie : « il faut penser l’économie autrement ». Il propose aussi de « transformer la pensée complexe en ligne claire », et « face à la crise globale il faut se reconcentrer sur nos valeurs ». De la langue de bois en somme.

Villiers : un intégriste républicain

Finalement, ce brave général aurait pu se fondre parfaitement dans la gauche de la IIIe République. À plusieurs reprises, il vante la République et son universalisme. Pour lui, « l’armée est au service de la République » (p. 105) et non pas de la France. Face au problème des jeunes musulmans de banlieues sortis du système scolaire, tel un républicain du xixe siècle, il affirme que c’est à « la République » d’aller les chercher pour les intégrer dans le SNU (dispositif voulu par Macron d’un service militaire allégé) et en faire des Français. Toujours selon lui, les problèmes liés à l’immigration se résoudront par l’école et avec de l’autorité.

Il faut « plonger aux racines des problèmes », écrit-il (P. 13), nous nous attendons donc à des solutions radicales, mais lui propose de l’eau tiède. Voyez en ce qui concerne les banlieues de l’immigration. À la page 204 on peut lire : « pacifier les banlieues nécessite des investissements », il faut « réinsérer les jeunes en difficulté » ; et il se désole que le président Macron ait abandonné le plan Borloo qui consistait à déverser 40 milliards d’euros pour sauver les banlieues de l’immigration. Il ajoute un peu plus loin : « la réconciliation entre les cités et la République » passe « par la destruction des tours » (p. 254). Le problème, ce ne serait donc pas les habitants de ces quartiers mais l’habitat. Il ose aussi parler de « reconquête républicaine de certains quartiers » (p. 247), avec des « cours de langue française et des activités culturelles », ou en y envoyant des diplômés des grandes écoles… Pour Villiers, la délinquance en banlieue est due à la pauvreté, au manque d’autorité et aux immeubles. Il faudrait donc, selon lui, encore plus de moyens financiers (et policiers) pour arriver à faire des habitants de Seine-Saint-Denis des Français. Qui peut encore croire à un tel discours ?

Un universalisme dépassé

Villiers décrit au début de son livre ce qu’est notre France divisée entre campagnes, villes et banlieues de l’immigration. Son diagnostic est le suivant : « La France manque de cohésion parce qu’elle manque de stratégie dans le temps long » (p. 66). Son universalisme le rend fou. La cohésion manque à notre patrie car cohabitent sur une même terre des Européens présents depuis des millénaires et des populations nombreuses venues d’ailleurs. Nous savons que nous ne sommes pas les mêmes. Il ne peut y avoir de « cohésion » entre eux et nous. Nous ne faisons que partager un même territoire.

Pour Villiers, tous les hommes sont les mêmes. Il est parfaitement conforme à la pensée universaliste de la République. Il croit pouvoir assimiler l’immigration d’où qu’elle vienne : « il est possible de réunir des jeunes Français de tous milieux, de toutes confessions, de toutes origines » (p. 18), il faut seulement, selon lui, de la discipline et un « horizon commun ». Mais il ne s’arrête pas là, il ajoute que « la France est riche de sa diversité » (p. 21), que « la diversité [est] source de richesse » (p. 49), que les cent nationalités qui cohabitent aux Mureaux sont « une richesse », même s’il pointe les problèmes de communautarisme qui en découlent ; il faut bien accepter ceci pour bénéficier de « l’enrichissement multiculturel » (p. 100). À la page 64, il dit regretter le service national qui permettait « de réaliser un brassage des populations les plus diverses, constituant le creuset national ». Il faudrait, selon lui, donner une instruction militaire aux extra-Européens des banlieues de l’immigration et les mélanger avec des petits Français pour les assimiler. Brillante idée, n’est-ce pas ?

Un négationniste de la réalité

Villiers est un homme mou, sans courage idéologique. Ses propositions n’ont rien de révolutionnaire. Il reste un homme du système, celui qui a dû éviter de faire des vagues tout au long de sa carrière pour gravir les échelons.

Prenons un autre exemple : quand il aborde la question de l’école, il pointe notamment la baisse du niveau scolaire et les professeurs qui se font agresser. Juste constat. Mais il ne dit pas que la baisse du niveau scolaire pourrait s’expliquer par l’importation massive de jeunes immigrés dont les parents ne parlent pas le français et au QI moyen inférieur à celui des Européens. En ce qui concerne les professeurs agressés, il ne dit pas qui les agresse, ni où ils sont agressés. Il déplore seulement qu’on envoie les jeunes professeurs dans les « classes difficiles », sans expliquer quelles sont les caractéristiques des élèves de ces classes. Villiers nie que le problème principal de l’école est le fait de l’immigration extra-européenne. En refusant de faire ce constat, il s’empêche de sauver l’école.

C’est la même chose en ce qui concerne les prisons. Dans les paragraphes abordant ce sujet, il se soucie de la surpopulation carcérale. Sa solution pour y remédier ? Ne plus envoyer les courtes peines en prison et privilégier les peines alternatives. Il n’ose même pas demander l’expulsion des détenus étrangers qui encombrent nos prisons (un quart des détenus, tout de même). Villiers ne s’aventure pas non plus à décrire la population carcérale (composée en grande majorité d’étrangers ou d’extra-Européens), il se contente de parler de « jeunes délinquants ». Surtout pas de vague !

Le général de Villiers croit voir des « moments de communion nationale », lors de la victoire de la Coupe du monde de football en 2018, lors de la mort de Johnny Hallyday, lors de l’incendie de la cathédrale de Paris ou lors des attentats. Or, il n’y a pas de « communion nationale » dans ces moments. L’équipe de France de football n’a (presque) rien de français, pourquoi se réjouir de cette victoire ? L’enterrement de Johnny, c’était la France des Gilets jaunes, la France des campagnes abandonnées par le pouvoir qui pleurait le chanteur et pas les habitants des banlieues de l’immigration ou les bobos mondialisés des métropoles. L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce n’était pas non plus la concorde nationale. Ce fut la concorde des Français des villes et des campagnes attristés par la perte de leur patrimoine alors que dans le même temps des musulmans inondaient les réseaux sociaux de réactions moqueuses (avec le soutien de l’extrême gauche, l’UNEF en tête). Il en est de même après chaque attentat. Quand les Français se recueillent et pleurent les leurs, des musulmans qui vivent parmi nous se félicitent de l’attaque des locaux de Charlie, de la décapitation de Samuel Paty… car ces Français avaient « blasphémé ». Tout ceci, le général de Villiers ne le dit pas, il l’occulte même volontairement, tentant de nous faire croire que de grands événements peuvent rassembler les Français et les « Français » issus de l’immigration.

Le général Rantanplan

Si j’ai choisi d’intituler ce papier « Le général de Villiers, l’eau tiède réinventée », c’est parce qu’il conclut son ouvrage en recommandant de prendre garde au « risque de réinventer l’eau tiède » et il ajoute que « c’est l’heure du déconfinement mental » (P. 324). Ce brave général est resté confiné mentalement dans les années 80 où l’on pouvait encore croire à l’assimilation. Aujourd’hui, soyons lucides, ceci est illusoire. Il termine pourtant son ouvrage par cette phrase : « Pour rassembler il faut d’abord ressembler » (p. 331). Pour rassembler les Français nous devons d’abord faire en sorte qu’ils se ressemblent, pour ceci arrêtons de croire au mythe républicain éculé de l’assimilation. Le dernier Forum de la dissidence de Polémia l’a montré : il n’est plus question aujourd’hui d’assimilation, place à la remigration. Mais Villiers est l’homme qui croit qu’« il n’y a pas de peuple européen » et que « l’âme européenne est à chercher ailleurs » (p. 229) (alors que le fait que nous soyons tous issus du même peuple, il y a environ 5 000 ans est justement ce qui nous relie). Et qui dans le même temps prétend, en universaliste convaincu, que « la France à une vocation mondiale » (p. 113) et se félicite de notre équipe de football qui est composée quasi entièrement de Noirs. Pour Villiers, il n’y a pas de doute, l’équipe de France de football composée de Noirs, c’est la France, car ils aiment la France et portent ses couleurs. Il tient le même discours pour les militaires qu’il commandait. L’important est que ses hommes aimaient le pays. Ce raisonnement est de famille, rappelez-vous son frère Philippe de Villiers qui soutenait mordicus la Jeanne d’Arc noire en 2018.

Le général de Villiers nous rappelle la phrase du ministre socialiste de l’Intérieur, Gérard Collomb, qui annonçait la guerre civile en France. Conscient de ce risque, lui croit en la réconciliation nationale. En faisant jouer au foot les jeunes de banlieue, avec un peu plus d’autorité et en « dialoguant » avec l’islam, nous nous épargnons ce risque. Eh bien, moi, je crois que cet homme est fou. Il a fait la guerre (enfin commandé) en Afrique, continent où des ethnies différentes doivent cohabiter au sein d’un même territoire. Il a vu qu’il n’y avait pas de paix possible, l’ethnie la plus nombreuse ou la plus puissante domine l’autre (sans oublier quelques massacres de temps à autre). Les rancœurs entre ces ethnies sont vieilles de plusieurs siècles, et pourtant le temps ne les a pas effacées. Après avoir vu tout cela, il se félicite qu’on mélange cent nationalités aux Mureaux en croyant que la paix est possible en France. En réalité, il choisit la soumission. Je suis de ceux qui pensent que, pour nous éviter la guerre en France, il faudra la séparation, sans cela nous courons à la catastrophe.

Pour conclure, je me souviens d’une discussion sur Twitter entre un internaute et Renaud Camus. Camus dépeignait la France occupée comme un salon de thé avec un alligator au milieu qui dévorait de temps à autre le bras ou la jambe d’un convive. Et le premier qui parlait de l’alligator avait perdu. L’internaute (Peter Columns) ajoutait : trois courants d’idées émergent parmi les convives pour remédier au problème de cet alligator qui les dévore. Le premier pense qu’il faut plus d’aides sociales pour calmer l’alligator. Le deuxième estime qu’il faut plus d’autorité pour que l’alligator se plie aux règles. Enfin le troisième est constitué de ceux qui pensent que l’alligator n’a rien à faire dans un salon de thé et qu’il doit être renvoyé dans la jungle.

Villiers est du deuxième courant d’idées (quoique tenté par le premier aussi). Il n’a rien compris au problème.

Maxime Jacob (Polémia, 1er décembre 2020)